調査実施日:2025年10月13日

| サンゴの種類 | キクメイシやミドリイシの仲間 |

|---|

| 通 称 | 触手ワサワサ【死滅後観察】 |

|---|

| 天 候 | 快晴 |

|---|

| 透 明 度 | 15m |

|---|

| 水 深 | 6.5m |

|---|

| 水 温 | 28.1℃ |

|---|

| う ね り | ほとんどなし |

|---|

| 調 査 者 | 山岸 |

|---|

| 所 見 |

|---|

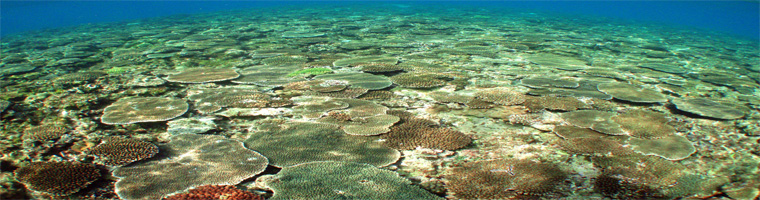

昨年の大規模な白化から約1年。

砂辺のサンゴたちはどう変化したのか、その様子を確認してきました。

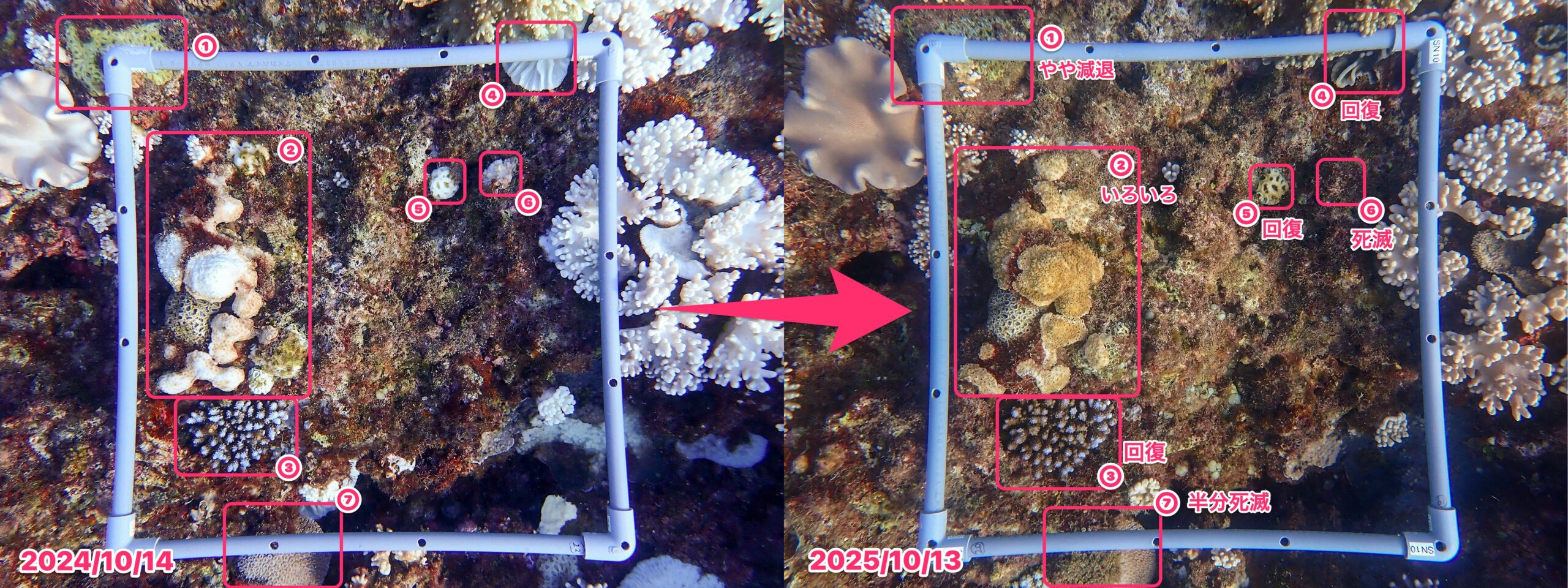

昨年のコドラート調査は、2024年9月4日と10月14日の2回実施しており、10月の時点で浅場(水深2-3m)のサンゴの回復が難しいこと(すでに藻類に覆われている群体が多数であった)、一方で水深6-7mでは、かなり表面の色が薄くなっているものの死んではいない群体も多くみられた(感覚値では完全に死んでいる群体は1〜2割程度)。

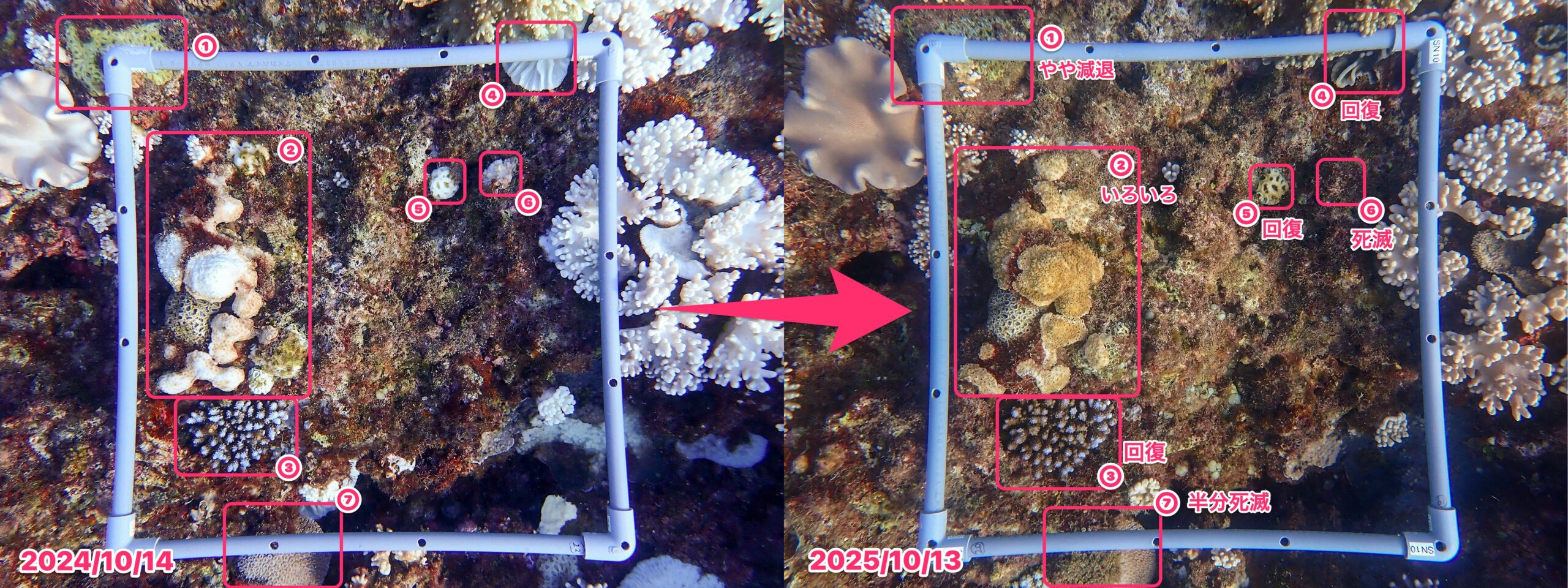

モニタリングを継続できている中では、最も深い場所のコドラート21のサンゴはどうなっていたのかを見てみたい。

かつては方形枠(50cm四方)よりも大きく成長したミドリイシが中心だったこのコドラートも、いくつかのキクメイシの仲間の観察が中心となって数年が経った。

全体的にみて、もっとも勢力を拡大しつつあるのは②のイワスナギンチャクではないだろうか。このイワスナギンチャクも昨年は白化していたが、色は戻り、状態も良いように見える。

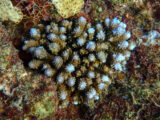

その下のミドリイシも回復しており、今後の成長が非常に楽しみである。そろそろ上のイワスナギンチャク、キクメイシとの戦いが始まりそうだ。

この水深6-7mの環境では、各群体ともに大きく成長している群体はほとんどなく、獲得したエネルギーの大部分を自身の回復に使ってきたのだろう。大半のエネルギー生産を褐虫藻に依存してきたのだから、まずは共生してくれる褐虫藻の量を増やすことが先決だったのだろう。

とはいえ、今夏も暑かった。

高水温は続いており、その過酷な環境の中で、サンゴは必死に身を守り、あるいは環境への適応を試み、戦っているように見える。

この先、地球の気温が下がり、水温も下がるような気配はまったくないが、そんな中で戦うサンゴの様子をこれからも見守っていきたい。 |

|

【投稿者】

yutaka yamagishi

|

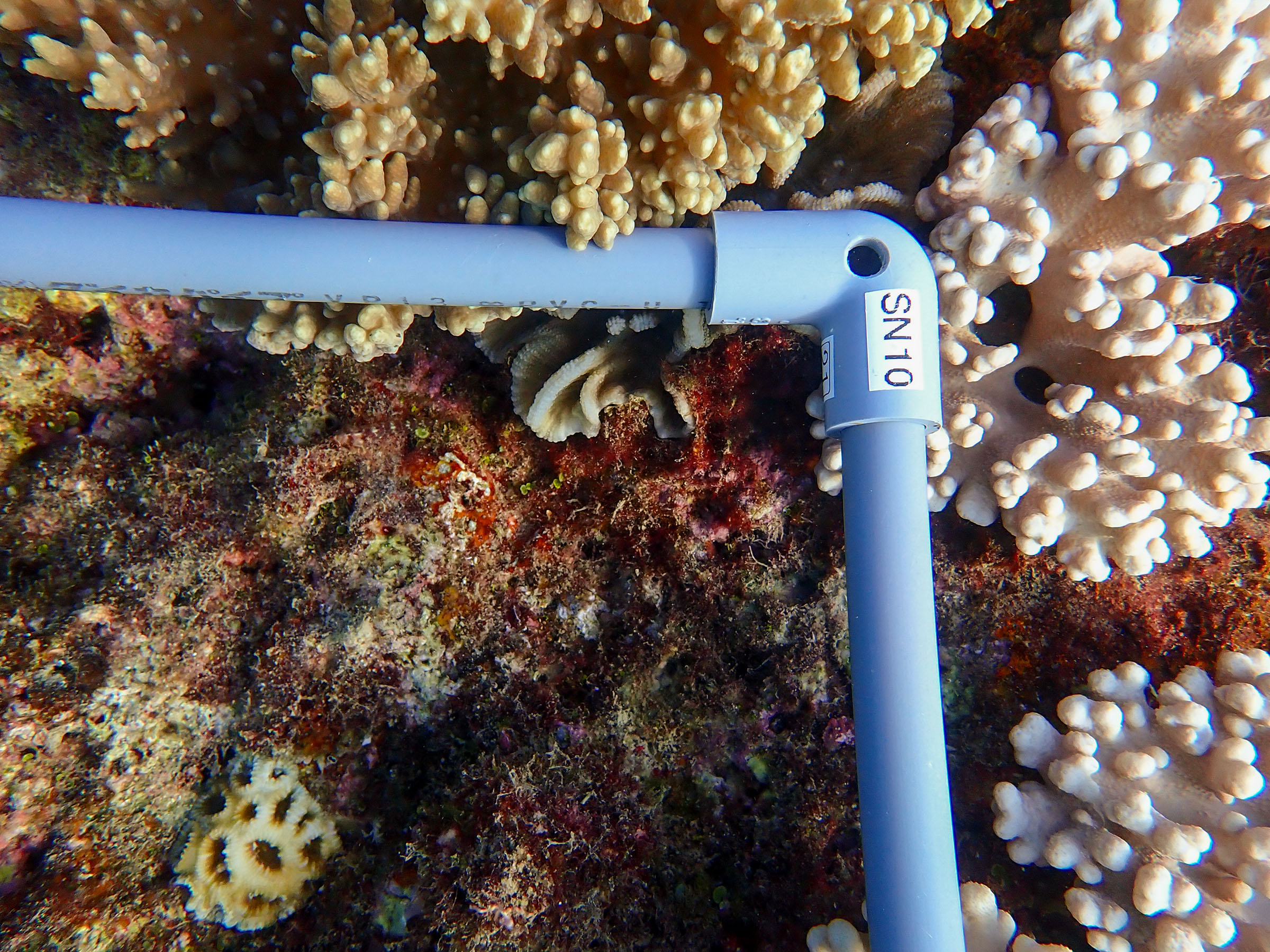

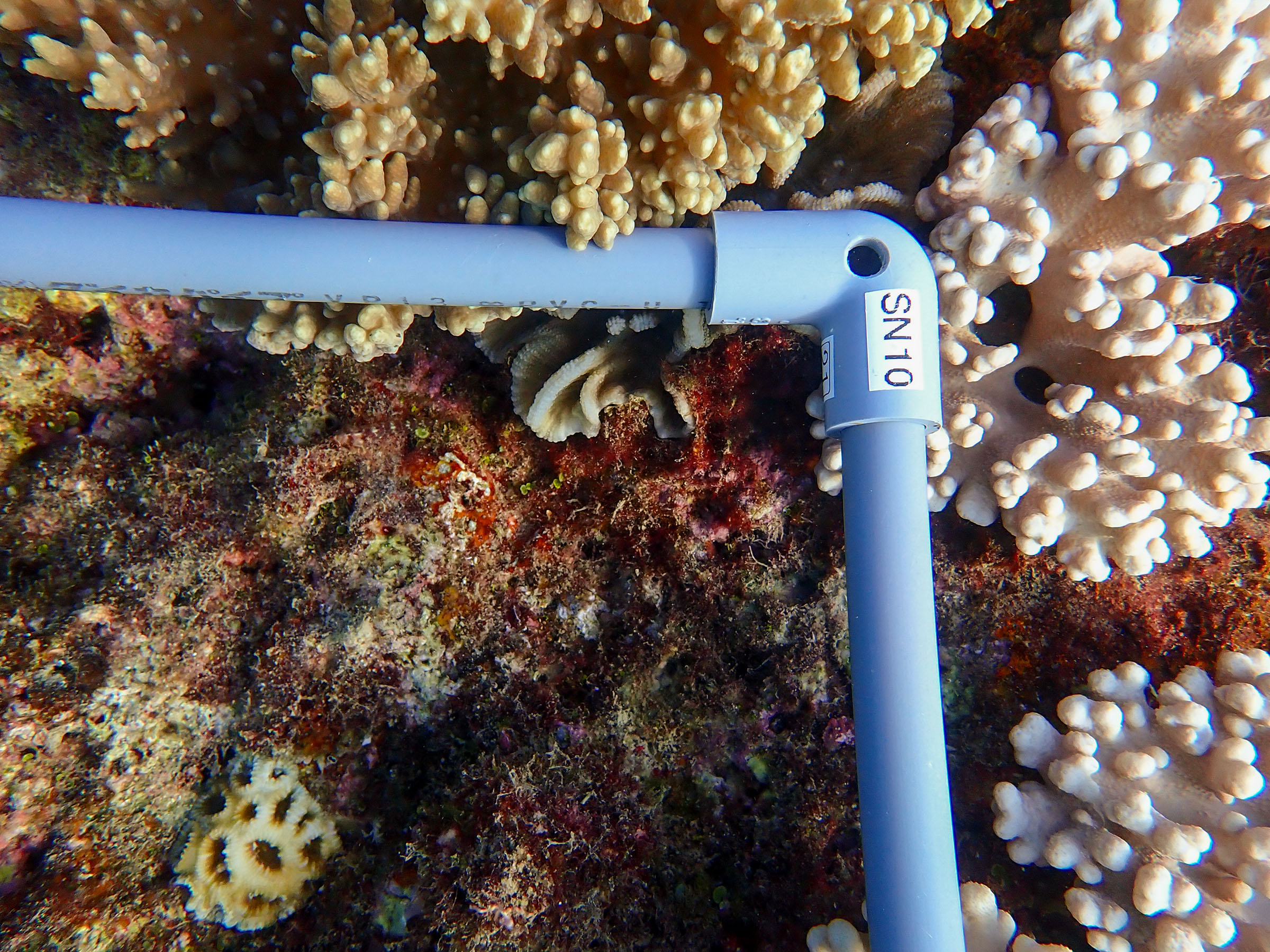

▲昨年白くなったサンゴたちの多くは、本来の色を取り戻してきていました。周辺のソフトコーラルの色もかなり戻ってきています。

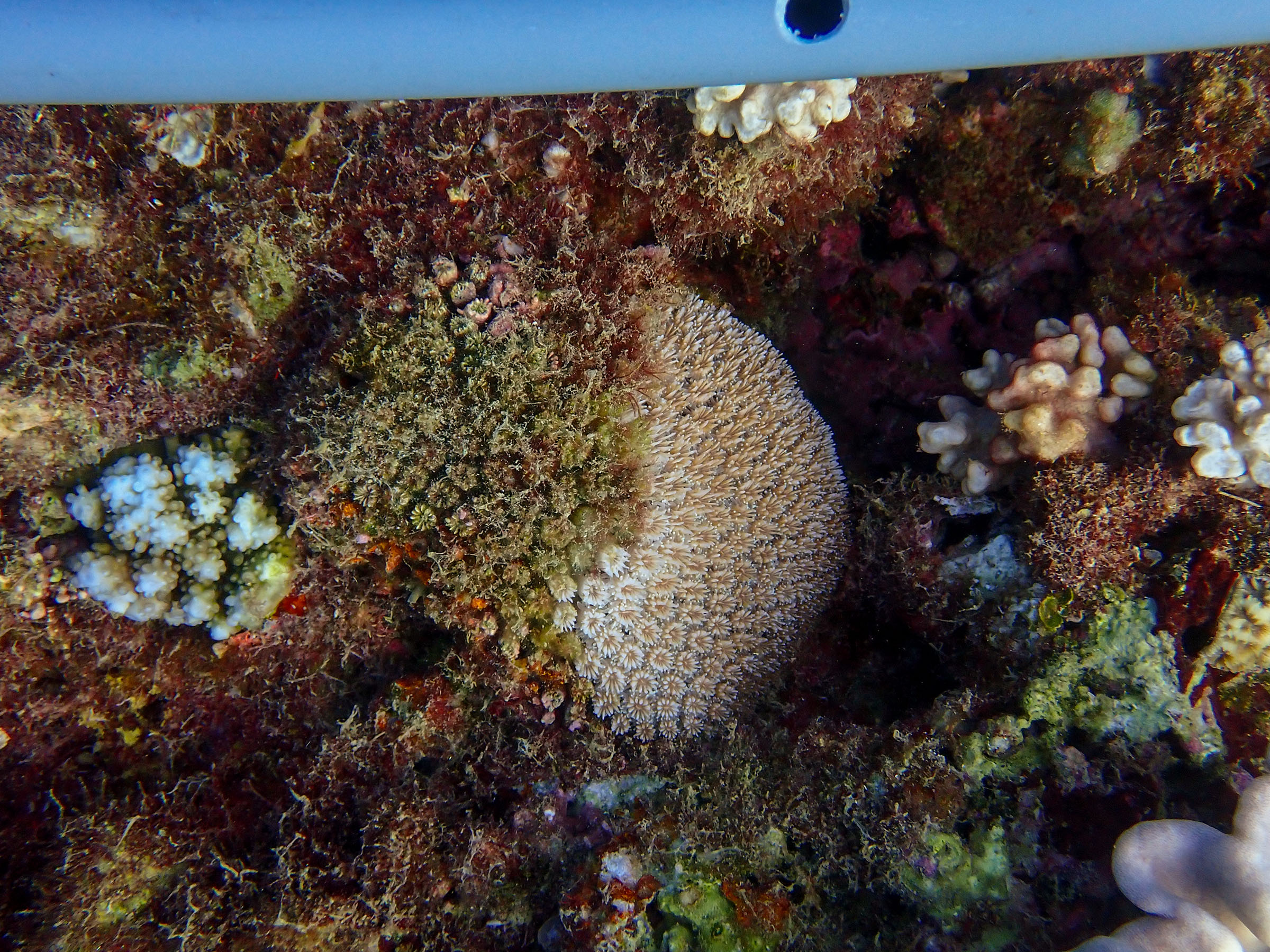

▲①長い付き合いのキクメイシ。右側にやや数センチ拡大したように見えますが、ここ1年は自身の回復に努めつつ、周辺のソフトコーラルと撤退戦のように地道に戦ってきたように見えます。大事な目印なので頑張れよ。

▲②キクメイシが弱ったタイミングで、イワスナギンチャクがかなり勢いを増してきました。調子に乗ってますね、完全に。左右のキクメイシが復調したら、がっつりとヤラれちゃうように思いますが、さてどうなるのか。

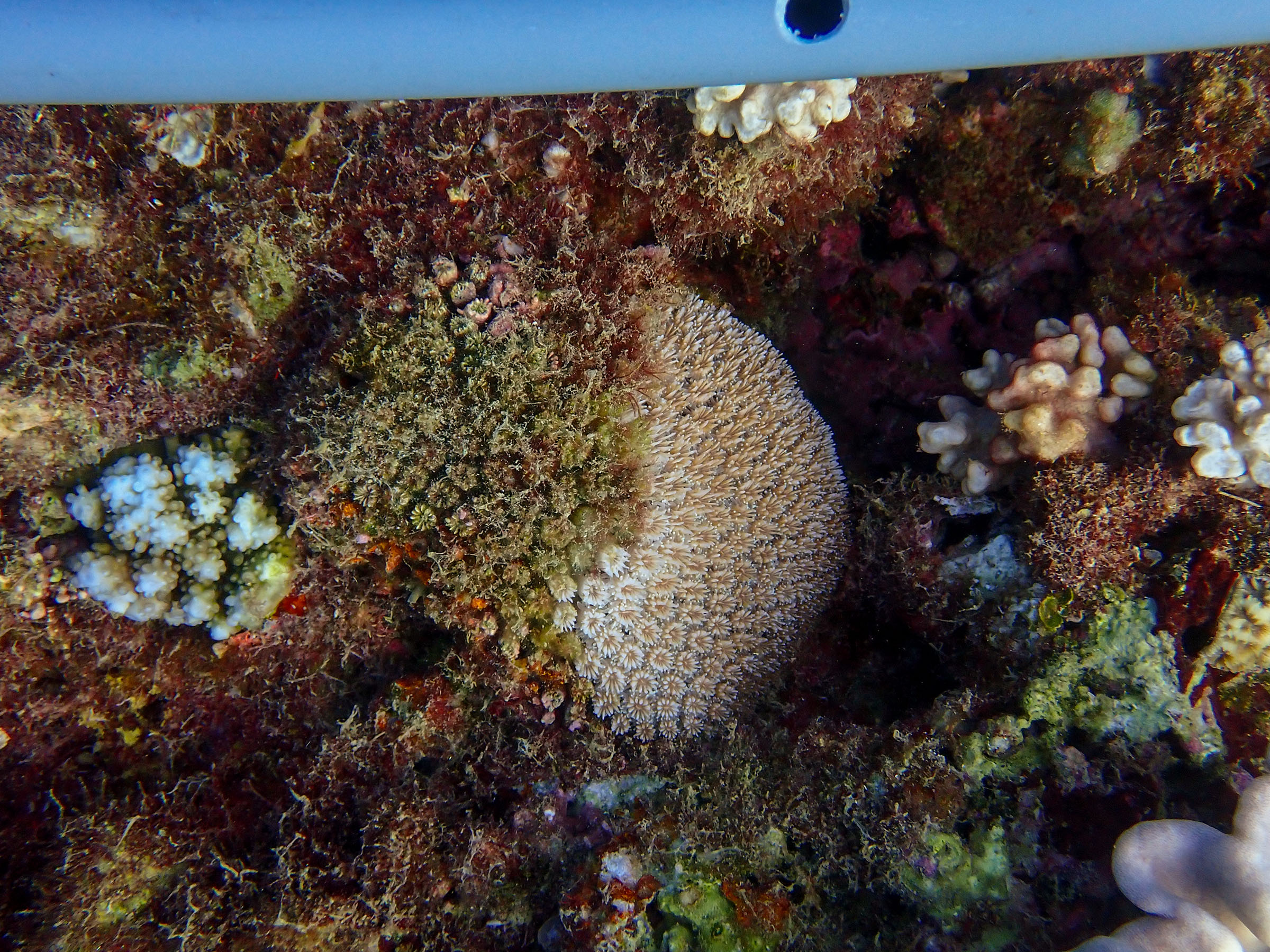

▲③やっと回復してきたミドリイシ。こうしてみるとハート型にも見えますね。右側が空いているので、上の戦場を避けてうまく成長してくれることを祈ります。

▲④ウミバラの仲間。こちらも昨年は完全に白色化しましたが、白骨化には至っていなかったようです。無事に復活!

⑤色が戻りましたね。大きさが変わっていないところを見るとやはりこの1年は療養期間だったのかもしれません。一方で⑥のサンゴは完全に死んでしまい岩盤と同化していました。

⑦昨年の白化には耐えたように見えていたアザミサンゴですが、50%ほどが死んでいました。隣接しているミドリイシがこれほど攻撃できるとは思えませんし、白化とは別の影響(食害など)のようにも見えます。